こんちは❗️麻呂まろしです。

今回は立直判断について解説していきます。

今まで、聴牌したらすぐに立直していたけど、立直して振り込んでしまったり、高い役だったのにアガれなくて悔しい思いをしました。どういう時に立直すればいいのか教えてほしいです。

立直のメリット・デメリットを正しく把握して、少しでも勝利に近づくような立直判断ができるようになりますので是非ご覧ください。

押し引きに関する記事は以下のものをご覧ください。

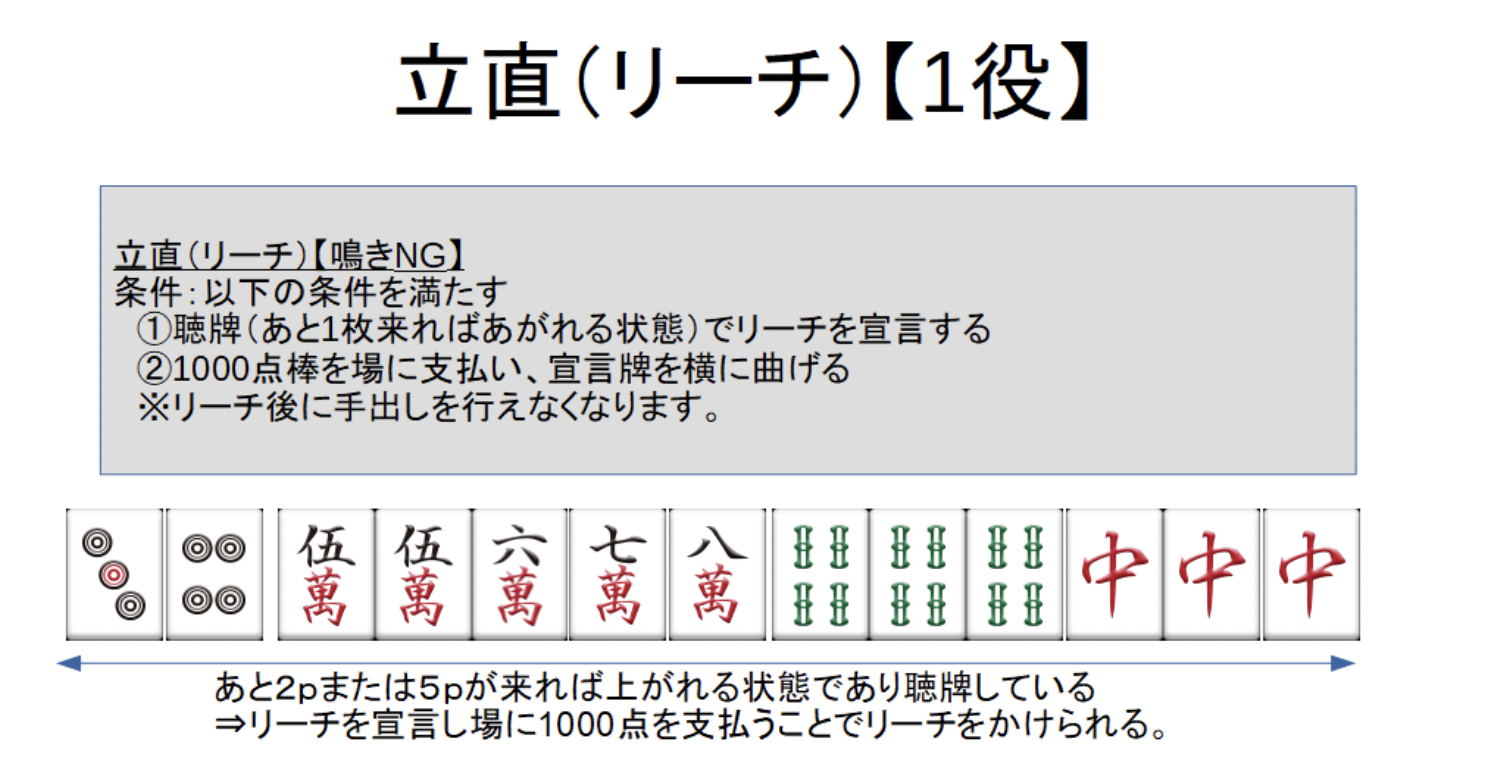

立直のメリット・デメリット

立直判断をするためにはまずは、立直のメリットとデメリットを把握する必要があります。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

立直のメリット

- 点数が高くなる(立直の1翻と裏ドラ)

- 相手の手牌進行を妨げる

- 立直後はあたり牌が来るまで考えなくていい

立直のデメリット

- どんな危険牌でも切らないといけない

- 手牌を変更することができない

- 1000点を支払う

- 立直と宣言しないといけない(聴牌を周りに知らせる)

では、これを踏まえた上で立直判断について解説します。

立直が必要なとき

立直判断について強いていうならば、「デメリットを上回るメリットがあるかどうか」です。

事例を二つほどあげたので一緒に見ていきましょう❗️

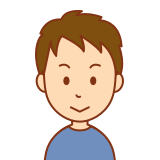

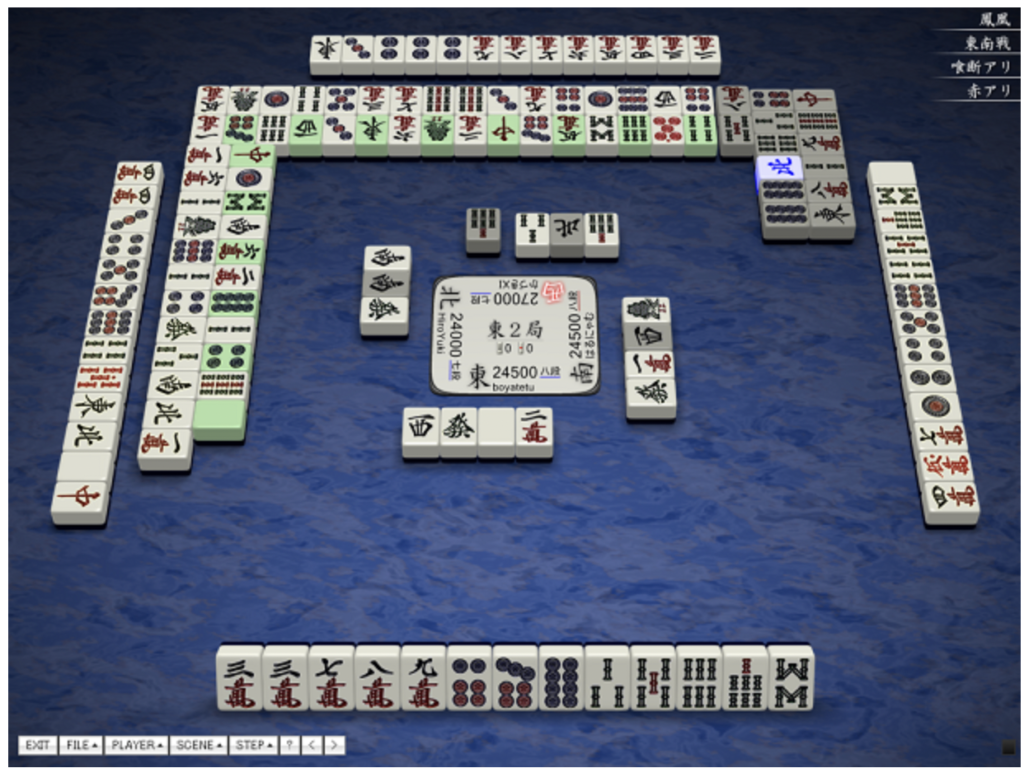

南4局オーラス。自分は29700点でトップ目の右側が32200点持ち。この場合は確実に立直すべきです。ツモまたはロンで裏ドラが乗ると逆転できる局面なので、デメリットを上回るメリットがあると言えるでしょう。

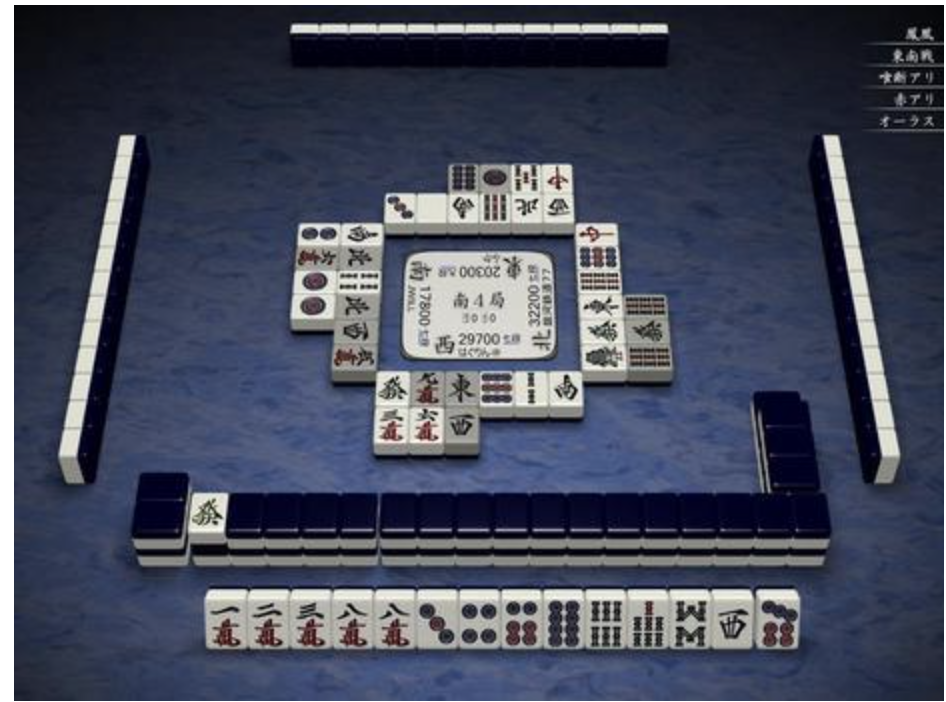

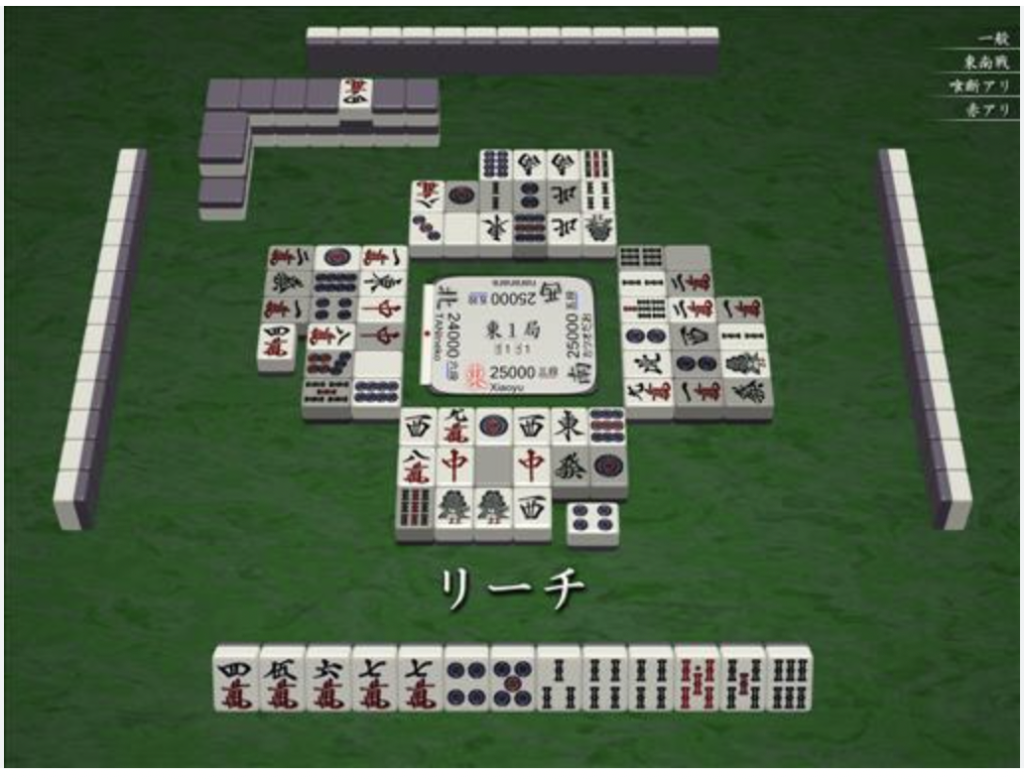

続いてはこちらの局面。東1局自分は親。8巡目で萬子の3待ちで立直をしています。この場合は、立直でいいでしょう。東1局ということで他の人はいきなり親に振込は避けない場面です。また、自身の手代わりは、ドラの筒子の9引くくらいなので、相手を牽制する意味も込めて立直が良いでしょう❗️

立直しないとき

では、立直しないときはどういう時かというと、「デメリットがメリットを上回る」時です。

この部分の判断が正確にできるようになると中級者へグンっと近付けます。

立直をしない場面を事例を用いて解説します。

東2局親番。筒子の混一色を聴牌してこの方は立直をしています。ただし、この場面においてはリーチをしない方がいいでしょう。なぜなら、右のプレイヤーは捨て牌から索子の混一色が予想されます。また、自分の捨て牌も索子が早いことから、立直をすれば筒子が止められる可能性があります。ここは確実に加点したいため、立直しない方が良いでしょう。

東2局親番。索子の4待ちで聴牌が入っています。結論をいうと数順は立直しない方がいいでしょう。なぜなら、萬子の6を引いた場合、タンヤオと678の三色同順がつきます。まだ順目も早いため、萬子の6を待つか、索子が両面待ちになるのを待っても良いでしょう。

東1局親番。残りツモ一回のところでこのかたは立直を選択しました。結論リーチはしなくても良いと思います。なぜなら、ツモが残り一回なことと、立直しなくても十分な打点があるからです。立直のデメリットとして1000点を支払う必要があります。残りツモ一回でひける可能性もありますが、1000点が無駄になる可能性の方が高いため、立直しない方がいいでしょう。

立直判断の問題

では最後に立直するかどうか判断する練習をします。

ご自身で立直するかしないか、またその理由も考えてみてください❗️

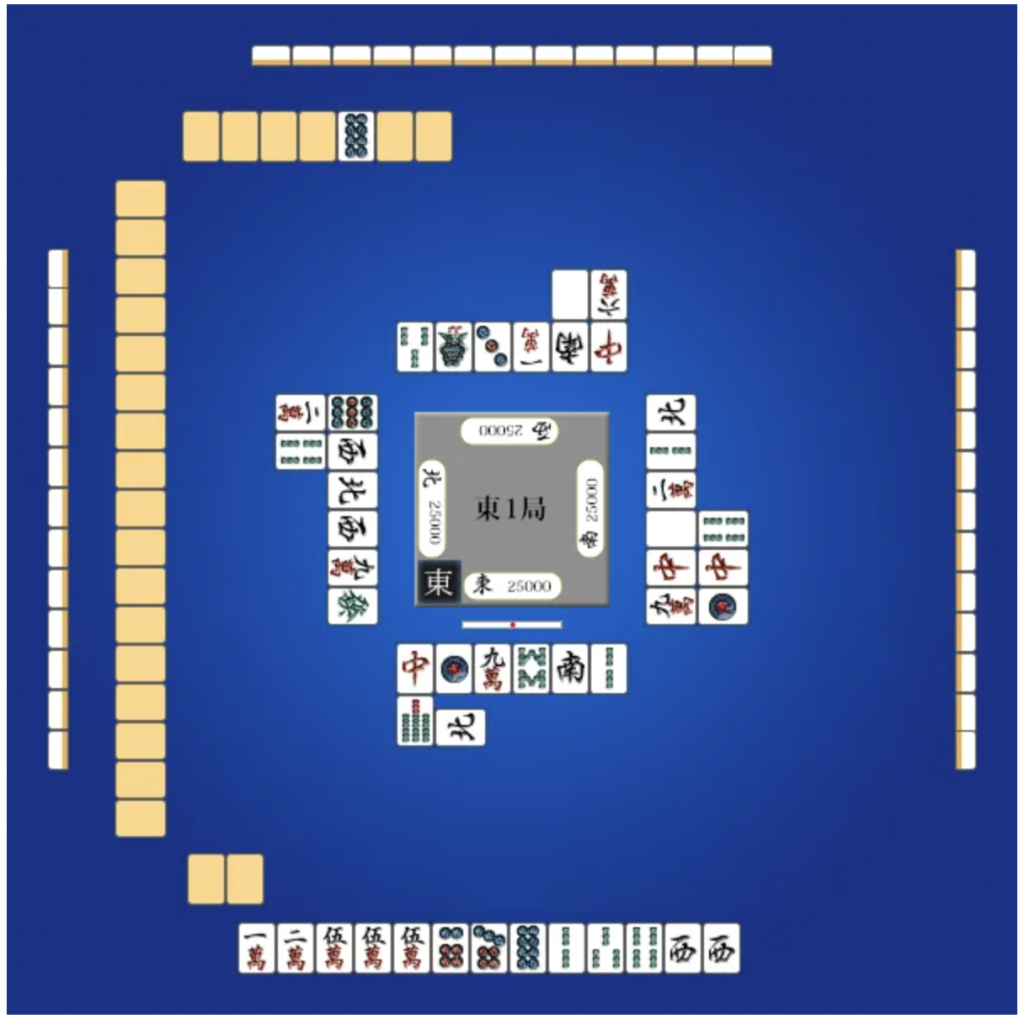

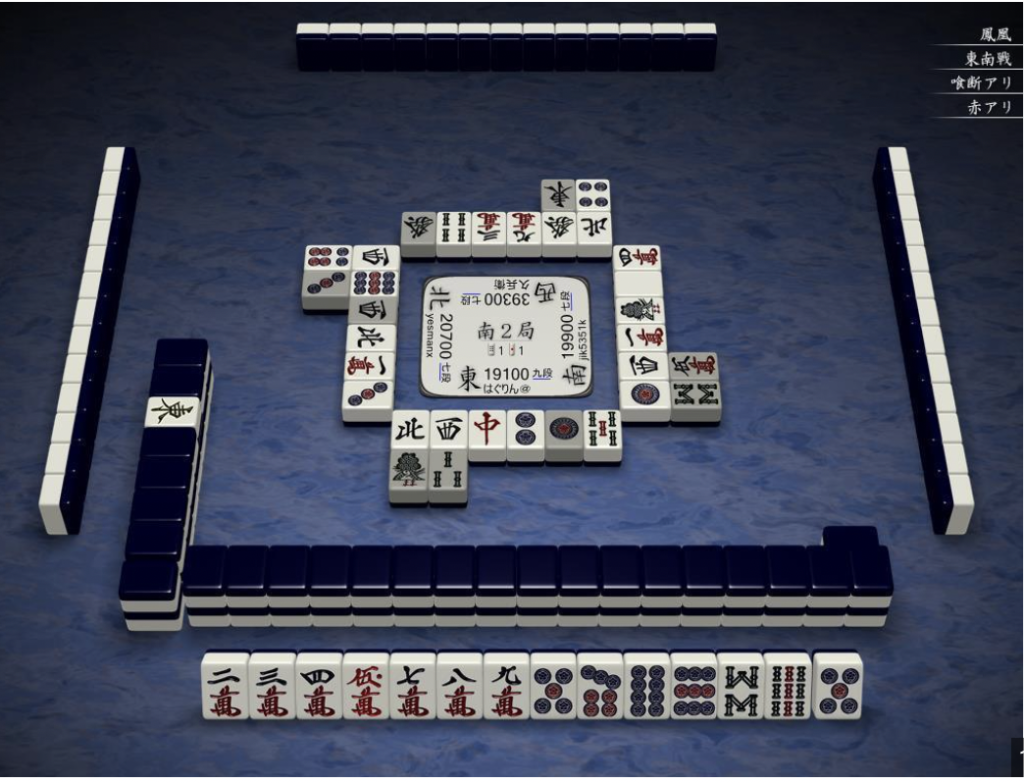

状況:南2局親番。9巡目に索子の7待ちで聴牌しました。打点は三色同順とドラ1で7700点は確保されています。

私の結論:立直する。理由は、立直すれば満貫確定で打点が上昇すること。また、手替わりはないこと。索子の7自体は山にいるかわかりませんが、ツモった時の打点が魅力的なため、立直をします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は立直判断について解説しました。今までは聴牌したらすぐに立直する人が多かったと思いますが、立直にもデメリットはあります。その辺りもしっかり把握した上で立直をしていきましょう。

また、アプリでは押し引きが少し雑になる傾向があるため基本は立直でいいでしょう。

一度アプリをインストールしてやってみましょう‼︎

【公式HPのリンクはこちら→雀魂】