こんにちは❗️麻呂まろしです。

STEP4は待ちの形と役の翻数をご紹介します。

ゲームだと待ちが表示されるので問題ないけど、実践だと何でアガれるか分からなくなる。

どの役が点数が高いのか、役が複合すると何があるのか分からない。

今回はそんな悩みについて解説していきます。

まだ役を覚えきれていない方は以下の記事をご覧ください。

待ちについて

まず、待ちとは何かについてですが、あと一つでアガれる状態で何が来たらアガれるかを把握することです。

例えば、立直をした場合、何が来たらアガりになるのかを把握することを言います。

ゲームでは自動でアガってくれたり、「ロン」というアイコンが出るので困りませんが、実戦では自分で判断する必要があるので待ちについて把握する必要があります。

待ちはパターンは多くなので、一個ずつ覚えればきっと実践で活用できます。

また、どの牌を切るのかにも役に立つので是非一緒に覚えましょう❗️

基本的な待ちの形について(両面・単騎・シャボ(シャンポン))

まずは、麻雀の基本的な待ちについて把握しましょう。

両面(リャンメン)

基本的な待ち一つ目は両面(リャンメン)です。

名前の通り待ちの牌が二つあり、麻雀の中ではアガりやすい待ちになります。また、最も一般的です。

例えば45を持っていて、3か6が欲しい時のことを両面と言います。

まだ面子が完成していない時も、両面を作る意識をしているだけで後々のアガりやすさも変わってきます。両面はその牌が見えていなければ、最大8枚待ちがあるのでとても優秀です❗️

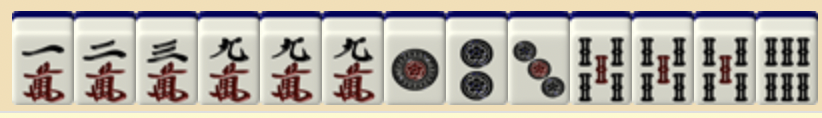

この場合は、索子の23がすでにあり、1か4が来たらアガりになります。両サイドがきた場合にアガれるのが両面になります。

単騎

次に基本的な待ちは単騎です。

これもイメージしやすいかと思いますが、待ちの牌が1つしかないものを言います。

当然ですが、両面(リャンメン)よりもアガりづらいことが特徴です。

単騎の中でも、ペンチャン・カンチャン等がありますが一旦は区別せずに単騎と覚えましょう。

この場合、萬子の9が来たらアガりになります。4面子はすでにできており、雀頭(同じ牌)がない状態です。

この場合は、萬子の3が来たらアガりになります。両面とは違い、待ちが一つしかないので、アガりやすさは両面に劣ります。

シャボ(シャンポン)

最後の基本的な待ちはシャボ(シャンポン)です。

これは、雀頭候補と面子候補が残っている状態のことを言い、同じ牌同士で待っていることを言います。

こちらも両面と比べると、待ちの数は最大で4枚(同じ牌が4枚ずつなので)しかないので、劣ります。

この場合は、萬子の9か索子の4が来たらアガりになります。同じ牌は全部で4枚しかないので、待ちとして両面に劣ります。

複雑な形の待ちについて(三面張)

麻雀において両面(リャンメン)はとても強い待ちですが、もっと強い待ちが三面張(サンメンチャン)です。

名前の通り、3つの待ちがあることを言います。

ただし、自分自身も待ちを把握していないと、相手から出た時に「ロン」と言えなかったりしますので、注意しましょう❗️

覚え方のコツは、数字が5つ並んでいたら、端っこと真ん中の数字が待ちになると覚えることもできます❗️(下の例で実際に試してみてください)

この場合、索子が45678と5つ並んでいます。まずは、678の面子だと考えると45が残るので36待ち。次に456の面子だと考えると78が残るので69待ち。全部合わせて369待ちになります。

複雑な形の待ち(応用編)

最後によくある複雑な待ちの形について解説します。

これも三面張と同じく待ちが3つあるパターンですが、考え方が複雑になるので1つずつ整理しながら理解していきましょう❗️

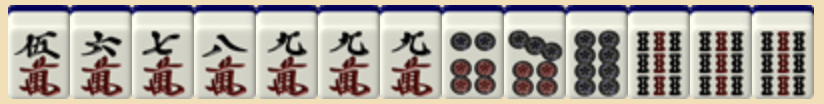

この場合、索子の5を面子とみるか雀頭と見るかで待ちが変わります。面子で見た場合、雀頭がないので、待ちは索子の6。雀頭でみた場合は、あと一つ面子が必要になり、56が残るので、47待ちになります。全部合わせて、467待ちになります。

待ち牌練習問題

では最後に待ち牌の練習問題をやってみましょう。

少し複雑なものもありますが、ポイントは同じ牌がある時、3つの面子としてみるか、雀頭としてみるかという点を意識してやってみましょう❗️

これは萬子の9を面子とみるか、雀頭でみるかで分けて考えます。面子としてみる場合は、5678で1面子1雀頭を作るので、萬子の58待ちになります。9を雀頭としてみると789の面子と56が残るので、47待ちです。合わせて4578待ちです。

これも索子の6を面子で考えるか、雀頭で考えるかで待ちが変化します。面子で考える場合は、索子の45が残るので、36待ち。雀頭で考える場合は、白か索子の6を面子にする必要があるので白待ち。合わせて索子の36と白待ちです。

翻数について

麻雀をやっているとすごく点数が高い時と、点数が低い時があります。

それが関係しているのが「翻数」です。簡単に言えば芸術点のようなもので、綺麗な手や多くの役がついた時に点数が高くなります。

今回は前回紹介した一般的な役の翻数と問題形式で翻数を数える練習をしてみましょう❗️

全部は紹介しませんが、翻数がわかると点数もわかるようになるので是非一緒にチャレンジしましょう。

一般的な役の翻数について

早速、一般的な役の翻数について紹介します。鳴きと記載があるものは、「ポンやチー」をした時のものと考えてください。

| 役名 | 翻数(面前) | 翻数(鳴き) |

| 立直 | 1 | ✖️ |

| 役牌 | 1 | 1 |

| タンヤオ | 1 | 1 |

| 自摸(ツモ) | 1 | ✖️ |

| チートイツ | 2 | ✖️ |

| ホンイツ | 3 | 2 |

| ピンフ | 1 | ✖️ |

| イーペーコー | 1 | ✖️ |

| サンショクドウジュン | 2 | 1 |

| イッキツウカン | 2 | 1 |

| トイトイ | 2 | 2 |

| チンイツ | 6 | 5 |

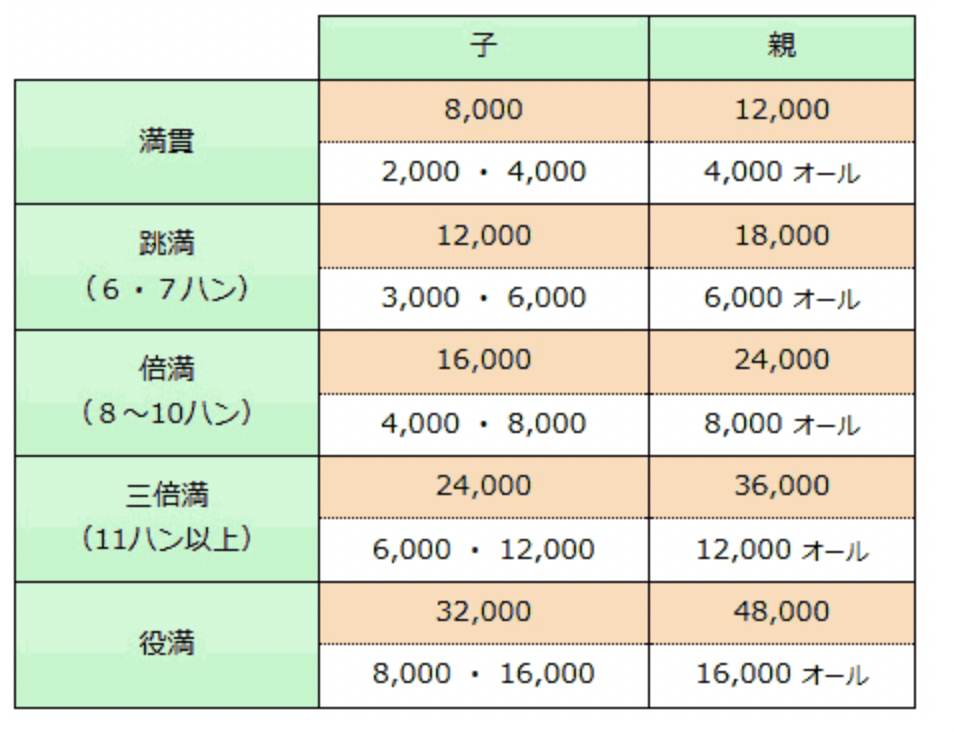

翻数と点数の関係

今回は翻数が4つ以上ある時の点数について説明します。

翻数が1〜3の場合は、別の記事でお伝えします。また、翻数によって名前もあるので合わせて覚えましょう❗️(覚えるものは満貫と跳満のみで大丈夫です。13〜の数え役満は店舗によって扱いが異なっていたりします)

| 翻数 | 名称 | 得点(親) | 得点(子) |

| 4.5 | 満貫 | 12,000 | 8,000 |

| 6.7 | 跳満 | 18,000 | 12,000 |

| 8.9.10 | 倍満 | 24,000 | 16,000 |

| 11.12 | 三倍満 | 36,000 | 24,000 |

| 13〜 | 数え役満 | 48,000 | 32,000 |

実際に何翻あるか考えよう

それでは、実際に何翻あるのか事例を交えて考えてみましょう❗️

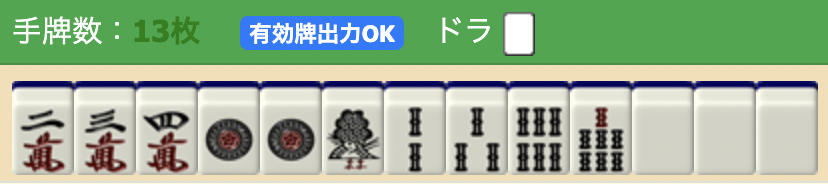

立直をしてロンをした場合で考えましょう。待ちは索子の47です。役は立直・平和・一盃口・ドラ✖️2(萬子の45がドラ)なので全部で5翻。満貫のアガりになります。

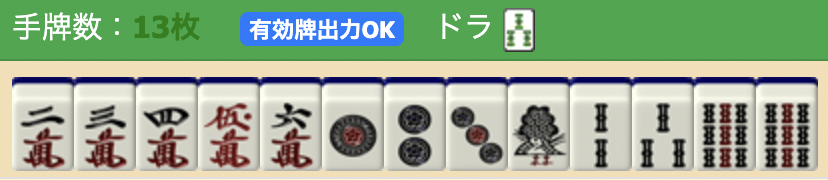

立直して自摸をした場合で考えましょう。待ちは索子の58です。役は立直・自摸・白(役牌)・ドラ✖️3なので全部で6翻。跳満のアガりになります。

立直をしてロンをした場合で考えましょう。まずは待ちですが、数字が5つ並んでいるので、3面待ちの147待ちです。さらに1でアガると三色同順がつくので、萬子の1の場合は、立直、平和・三色同順・ドラ✖️2(萬子の5と索子の3)なので全部で6翻。跳満のアガりです。一方、47の場合は、三色同順はないので、立直・平和・ドラ✖️2なので全部で4翻。満貫のアガり

になります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は待ちの形と翻数について解説しました。

アプリで行う際も、自分の待ちが何になるのか。また、立直時に翻数は何個あるのか考えながらゲームを行なってみましょう❗️

最初は一個ずつどんな役がついているのか一緒に考えると徐々に覚えていくので、是非試してください❗️

ゲーム上に表示されなくても待ちの種類が把握できたり、何翻あるのか理解できるようになれば次のSTEPに進みましょう❗️

是非一度アプリをインストールしてやってみましょう‼︎

【公式HPのリンクはこちら→雀魂】